铜是用于二氧化碳电化学还原(ECR)以生成多碳(C2+)产物的最高效且最实用的电催化剂金属。然而,这类产物的生成机制(尽管已知涉及晶格氢)仍不明确,并且该反应的选择性较差。鉴于此,近日,青岛能源所与青岛科技大学合作,报道了[AuCu24(dppp)6H22]+的合成,这是一种在特定表面“空腔”中带有暴露Cu3H3单元的氢化铜纳米团簇。将该团簇作为结构精确的催化剂应用于CO2电还原,探究C2+产物的机制和选择性。原位红外光谱和理论计算结果显示,这些Cu3H3单元能够有效降低*COCOH中间体生成的能垒,从而阐明了C1和C2反应路径之间的竞争关系。随后,同位素标记实验和催化剂反应后重结晶研究证实了理论模拟结果,确定了Cu3H3活性单元中的晶格氢(H⁻)对于乙烯(C2H4)的形成不可或缺。这项工作所促成的分子设计准则,为基于晶格氢工程设计将CO2转化为C2+产物的铜基催化剂提供了一种新途径。

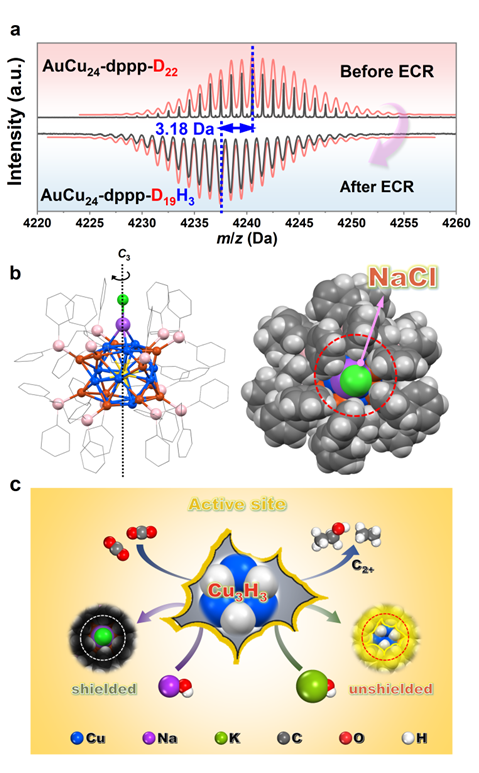

图1 Cu3H3单元的催化活性中心

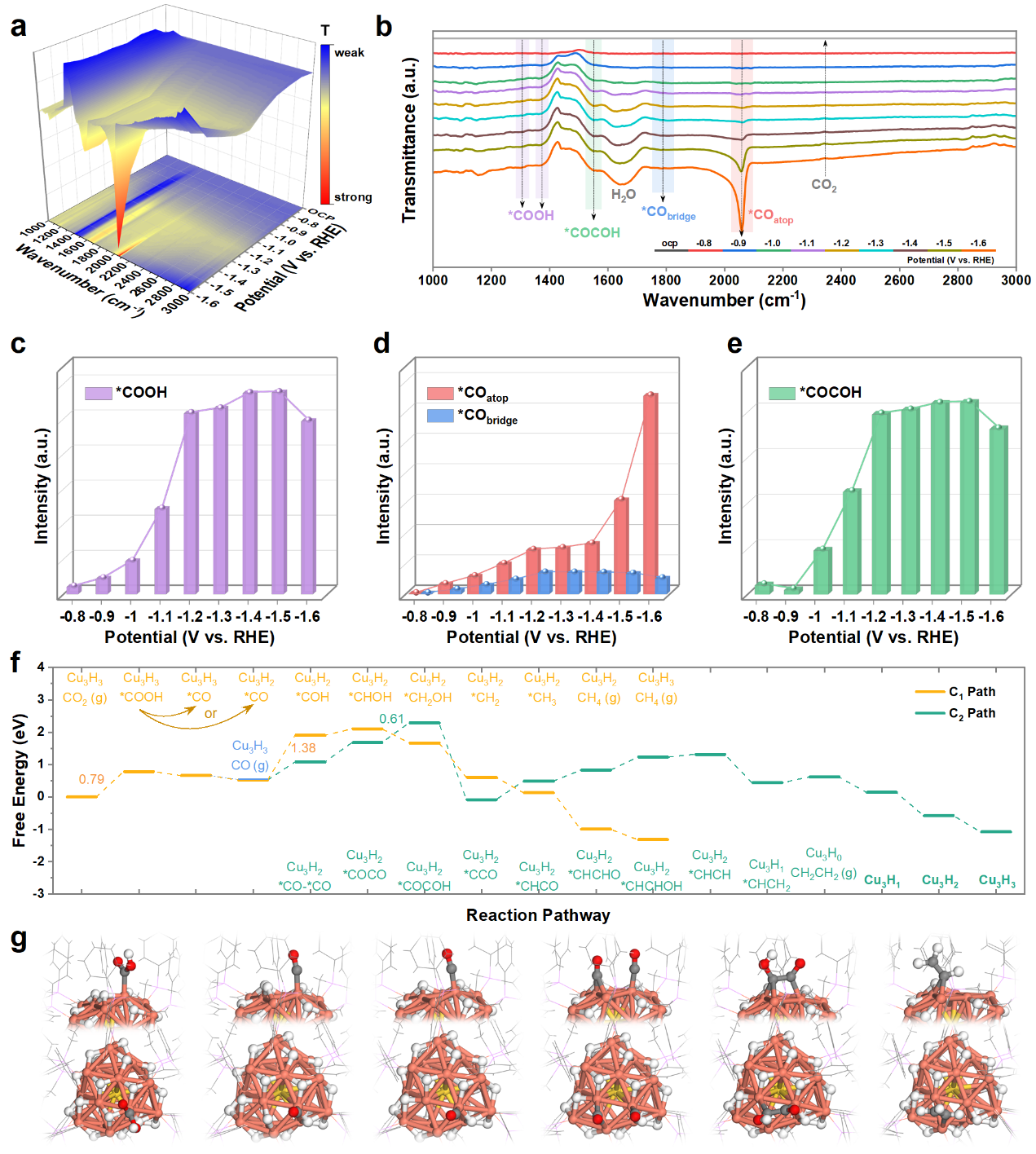

为了进一步探究Cu3H3活性单元中的晶格氢参与反应的机理,孙晓岩研究员带领的团队以电喷雾电离源质谱为主要手段,确定了反应前后催化剂上Cu3H3活性单元晶格氢的消耗量,如图1所示。以此为依据,结合密度泛函理论,对CO2RR生成C2产物的完整反应路径进行详细计算,计算结果与电化学实验以及原位红外光谱结果十分吻合,如图2所示。此外,由于受限团簇领域常规表征手段无法定位团簇中晶格氢,针对这个典型的瓶颈问题,首次将机器学习势函数应用于定位晶格氢,这种高效且快速探索势能面的方法可以为后续该方向的研究提供新的理论方法。

图2 CO2RR中间体的机理研究

该研究工作由青岛能源所和青岛科技大学共同合作完成。青岛科技大学汪恕欣教授和青岛能源所团簇化学与能源催化组孙晓岩研究员为该论文的共同通讯作者。本研究获得了国家自然科学基金、青岛能源所强基计划等项目的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202500191

公众号解说:https://mp.weixin.qq.com/s/Wj1RgJar8WLtH4kOrcv6Fw

Xiaoshuang Ma, Cong Fang, Mei Ding, Yang Zuo, Xiaoyan Sun*, Shuxin Wang*. Atomic-Level Elucidation of Lattice-Hydrogens in Copper Catalysts for Selective CO2 Electrochemical Conversion Toward C2 Products. Angew. Chem. Int. Ed. 2025 e202500191.